从讲台教书育人到驻村授人以渔

——兴安职业技术学院驻村工作队情系乡村振兴纪实

在广袤的乡村大地上,每一个微小的改变都可能成为希望的种子。兴安职业技术学院的驻村帮扶工作,如同温暖的阳光与甘甜的雨露,为乡村带来了新的生机与活力。

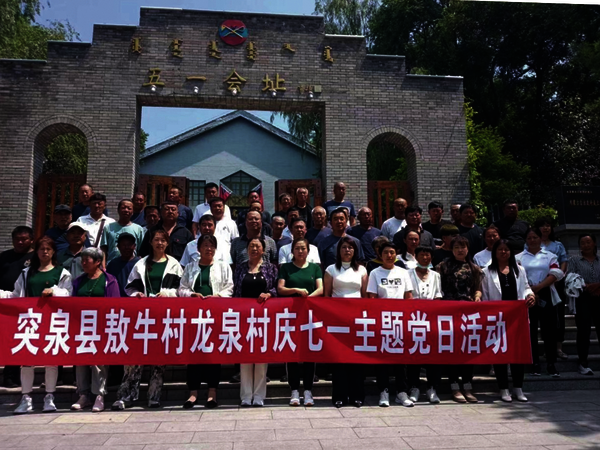

走进兴安职业技术学院定点帮扶村突泉县水泉镇龙泉村、永安镇敖牛村,一幅村美民富的画卷正徐徐展开。这背后,是兴安职业技术学院驻村工作队无数个日夜的汗水与付出。为巩固脱贫攻坚成果,推进乡村全面振兴,近年来,兴安职业技术学院在助力乡村振兴事业上主动担当,精心谋划、精准发力,先后共选派4批优秀老师奔赴乡村一线,深入农户家中,走进田间地头,与村两委遇事共商、问题共解、责任共担,仔细探寻乡村发展的潜力与方向,用自己的实际行动书写不一样的驻村华章。

寒冬腊月,记者走进突泉县水泉镇龙泉村、永安镇敖牛村两个定点帮扶村,深入体验驻村工作队工作,聆听他们的驻村故事。

“驻”村,

“住”到群众的心坎里

“驻村,就要‘住’到群众心坎里。”这是张宪海来到敖牛村担任驻村第一书记以来始终坚守的信念。在村委办公室,张宪海的工作日志摊开在办公桌上,他正在记录村里工作事宜,他说,“我每天都会记下村里发生的大事小情和一些需要注意的大小事项,大家没事时会来翻翻。”2023年12月,张宪海由兴安职业技术学院选派到突泉县永安镇敖牛村担任驻村第一书记,一同来到敖牛村的还有驻村队员田世富。从城市到农村,从高校教书育人到驻村帮扶为民办事,一年的驻村生活,有奔波于田间地头的疲惫,有无法陪伴家人的无奈,但更有收获认可后的喜悦。一年来,他们一身土、两脚泥,走进敖牛村的一线生产生活,也真正走进了乡亲们的心里。他们的工作和生活,是众多兴安职业技术学院驻村队员的生动缩影。

在水泉镇龙泉村,有一位70多岁的老人刘长利,孩子常年在外务工,老两口身患残疾,生活困难。驻村第一书记王向东和驻村队员张宏业通过入户发现刘长利的情况后,隔三差五上门探视,看看老人的身体健康状况、住房安全、饮水、生活保障等情况,还会陪老人家聊聊天,帮助整理整理柴火。

2024年秋收时,驻村工作队了解到刘长利家中的本地蒜面临销售难题,二话不说,帮助老人把大蒜拉到市场售卖,为老人解决了燃眉之急。当工作队发现刘长利的孙子辍学在家、前途迷茫时,又积极协调学院,让孩子得以重新走进校园,学习中餐烹饪专业。如今,刘长利的孙子已在长春顺利就业,开启了崭新人生。

“现在我孙子在长春就业了,真是改变了他的人生啊。”提及此事,刘长利感动得热泪盈眶。

而王向东却谦逊地表示:“老两口年事已高,又身患疾病,我们所给予的帮助和关心,是作为驻村干部的分内之事。能为他们做些实事,是我们的责任,也是我们的荣幸。”寥寥数语,尽显一位驻村干部的担当与情怀。

走访和关爱,让村里很多老人对驻村干部有了亲人一般的感觉。“这些干部都实在的很,经常来家坐,我也没把他们当外人。”谈及王向东等驻村工作队工作人员对他们的关照,不少老人脸上总洋溢着笑容。

用脚步丈量民情,用行动温暖民心。一年来,两村驻村工作队与1097户2400多名群众建立了深厚的感情,对村里基本情况了然于心。他们的身影始终活跃在老百姓身边,他们热心为民的情怀始终温暖着当地群众。

改变,

变成“小桥流水”美家园

走进永安镇敖牛村,便捷、安全、整洁、美观的道路让人倍感舒适。

“谁能想到,这里曾经是杂草丛生、污水横流、垃圾乱堆的景象,这改变,正是驻村工作队带领我们全面推进人居环境整治的不懈努力和重要成果。”敖牛村党支部书记王彦说。自驻村工作队来到敖牛村以来,为破解村庄环境顽瘴痼疾,擦亮敖牛村美丽底色,张宪海带领工作队队员积极配合村两委、公益性岗位人员以及党员共同协作,逐段推进,全面清理河边废弃的秸秆和农用薄膜,捡拾散落垃圾,努力做到无卫生死角、无暴露垃圾,处处卫生干净。组织农户积极整治庭院内外、房前屋后、室内外环境卫生,以“清得干净”“整得美观”实现村庄治脏变净、治乱变美,同时推动人居环境整治工作制度化、常态化、长效化,努力推动农村人居环境由“一时美”向“一直美”转变,整体提升了村容村貌。

“驻村工作队的两位同志,每天都在村子里巡查,来家里检查,提醒我们注意环境卫生。现在环境好了,大家生活也舒心,也不好意思随意堆放杂物了。”作为敖牛村变美的见证者,村民王平内心无比满足。

油黑路面笔直平整,白墙黛瓦的民居错落有致;文化惠民活动形式多样,移风易俗蔚然成风;日出而作日落而息,与三两好友在小卖部门口闲聊的村民;不远处还有书声琅琅传来……冬日暖阳下走进突泉县水泉镇龙泉村,一幅产业美、环境美、生态美、精神美的乡村新画卷正徐徐展开。

兴安职业技术学院另一个帮扶村龙泉村曾经有着自己的环境难题。往昔的龙泉村,因村内泉眼水量丰沛,反倒成了村民们的一块 “心病”。一到冬季,水流结冰,道路湿滑难行;雨季时,淤泥堆积,严重影响群众的生产生活。面对这个问题,驻村第一书记王向东带领的驻村工作队与村两委积极作为,全力协调盟财政争取具体项目,成功修建了一条长达500米、净宽1.5 米、净深0.8米的排水渠,有效解决了冬季结冰和雨季淤泥两大难题,村民们的出行不再受阻,生产生活条件得到了极大改善。

“以前啊,一到下雨天,村里那路根本没法走,全是烂泥。现在好了,工作队给咱修了这排水渠,路干净又好走,干活都更有劲儿了,真得好好谢谢他们!”年逾花甲的张女士笑得眼睛眯成了缝,逢人便念叨工作队的好。

完善的基础设施和优质的公共服务是乡村振兴的重要保障。开展对口帮扶工作以来,兴安职业技术学院驻村工作队将当地人居环境整治作为重点任务,持续推动农村环境整治工作向更高标准迈进,以营造干净、整洁、优美、舒适的人居环境为抓手,深入农户家中宣传农村环境整治政策知识,征求群众意见、梳理群众诉求,调动群众参与改善环境的积极性与主动性,掀起人居环境整治热潮,奏响环境整治协奏曲。

“如今的龙泉村、敖牛村,与往年不一样了,水清、河畅、岸绿、景美,今后,我们更要守护好这里的绿水青山,让绿水青山成为真正的金山银山,让群众在家门口实实在在感受乡村振兴带来的变化!”敖牛村第一书记张宪海说。

帮扶,

让村民们的“钱包”鼓起来

一大早,兴安职业技术学院驻龙泉村驻村第一书记王向东带领驻村工作队队员张宏业来到了村民家中,开始帮助村民忙活起来。“感谢村书记和工作队队员们,帮我解决了销路问题,家里的70多只鸡还没等过年就快卖完了。”村民吴晓红高兴地说。

乡村振兴,产业先行。在了解村情,建立起深厚干群感情的基础上,两驻村工作队将工作重心放在产业发展、为民增收的核心上。“要实现群众持续增收,唯有因地制宜找出路,走出一条符合当地气候环境、市场需求和群众要求的路子势在必行。”这是兴安职业技术学院驻村工作队打开驻村工作局面的想法。

思路决定出路,实干决定实效。为确定发展思路,王向东带领工作队与村两委深入调研,广开群众会、工作部署会,深入了解群众需求和当地实际,并结合学院技术、人才、资金情况,广泛宣传政府小笨鸡养殖政策,鼓励村民发展“庭院经济”。最近,驻村工作队又化身成为“推销员”,在各类工作群和朋友圈里开始推销农村小笨鸡,帮助村民增收。

当记者与村民谈及庭院经济带来的收益时,村民们热情地算起了经济账。“咱就说这‘小笨鸡’养殖,成本大约20元一只。在市面上,一只小笨鸡能卖到75元,要是遇到大批量采购的,价格也能稳定在70元一只,利润相当可观。”说到这儿,村民们的感激之情溢于言表,“这都多亏了工作队,帮助我们了解惠民政策,还帮我们拓展销路。以前愁卖的小笨鸡,现在都成了抢手货,实实在在增加了我们的收入。”龙泉村村民王福奎说。

养殖笨鸡是龙泉村庭院经济发展的致富“密码”之一。近日,一辆满载龙泉村笨鸡和美洲大雁的货车,稳稳停靠在兴安职业技术学院校园内。在学院党委精心统筹下,700只鸡、50只美洲大雁顺利发放至全校教职员工手中。自开展帮扶工作以来,兴安职业技术学院驻村工作队积极主动,精准施策,深度融合“以购代捐”与教职工福利,帮扶消费龙泉村优质产品,切实激活驻点村产业内生动力,让产业发展土壤更肥沃。

“驻村帮扶工作,说一千、道一万,增加农民收入是关键。”敖牛村驻村第一书记张宪海说。为壮大村集体经济,助力群众增收致富,2024年,在学院农牧系畜牧专家的指导下,驻村工作队与敖牛村共同合作引入了贝贝南瓜,现已试种3.5亩,收成良好。“鉴于当前良好的试种成效,今年计划在所有脱贫户和一般户中全面推广种植,这一举措预计可为村民增收50万元,为村民的生活带来实质性改善。接下来,工作队将持续发展特色农业经济,推动更多‘撂荒地’变为‘产业园’,为村集体经济发展注入强劲动力,助力乡村振兴。”张宪海信心满满。

眼下,龙泉村、敖牛村乡村振兴鏖战正酣,一批批庭院经济发展的典型村持续涌现,村民“钱包”鼓了起来、村党组织“腰杆”硬了起来。

逐梦,

梦圆“乡村大舞台”

近日,龙泉村村委文化室里搭起了热闹的大舞台。各家各户的村民们早早来到村委,观看“庆元旦联欢会”演出。孩子太小,大人抱着;座位没了,索性站着。闪亮的舞台,被上百名乡亲围拢得严严实实。村民刘艳清年近花甲,尤其爱看广场舞表演。“得知有演出,我骑上电动车就赶过来了。这样的演出实在太好了。”刘艳清开心地说。

与此同时,敖牛村“逐梦乡村·我们的舞台”农牧民文艺活动也在精彩上演。村民们纷纷登台献艺,用合唱、舞蹈、曲艺等丰富多彩的演出形式传递对美好生活的向往,呈现新时代农牧民的新风尚。50岁的赵玉杰是村广场舞队的领队,从小喜欢跳舞的她上台表演了精彩的广场舞。“能在舞台上展示自己,放到前些年想都不敢想,一个农民连地都种不好,兜里也没几个钱儿,还跳什么舞。”赵玉杰感慨地说,“现在日子好了,我们也舞起来了,日子真是越过越舒坦。”

“身边的人,演身边的事,就是接地气儿。”村民孙海霞笑着说,“你看,现在村里环境美了,很多村民都盖了新房子,开上了小汽车,生活条件好了,就图个开心。”

乡村的魅力,在于乡情农味。自开展帮扶工作以来,兴安职业技术学院驻村工作队与村两委积极开展各种丰富多彩的文体活动,丰富了村民的业余生活,提高了村民的身体素质,滋润了村民的心田,提升了村民的精神境界。

乡村振兴路漫漫却光灿灿,驻村工作虽繁琐却光荣。龙泉村、敖牛村的日新月异,是兴安职业技术学院驻村工作队扎根基层,务实工作,在田畴沃野间,书写乡村振兴的一份亮闪闪的“兴职答卷”。(兴安盟融媒体中心记者 萨日娜)