“怀悬壶济世之仁心,行救死扶伤之善事。”这是兴安盟突泉县学田乡卫生院院长董树成的座右铭,也是他从医之路的真实写照。40年来,他始终坚守乡村医疗事业一线,用高尚医德、精湛医技诠释着医者的职责与使命。

“正是因为饱受疾病的折磨,我便立志要当一名医生,治病救人。”董树成回忆道,在他13岁那年,不幸患上了强直性脊柱炎,因家境贫寒错过最佳治疗时机,这病痛如影随形,却也在他心底埋下了学医的种子。初中毕业后,董树成拜村里的赤脚医生为师,踏上了从医的道路。为了更快掌握常见病的诊断与治疗技能,董树成白天紧随师父的脚步,进村入户进行医疗实践,晚上则挑灯夜战,刻苦研读医学典籍。两年后,董树成获得了中西医执业医师资格证。21岁时,董树成凭借其出色的医术,被任命为学田乡河东村门诊部主任,前来就诊的患者常常将小小的诊所挤得水泄不通。

26岁那年,学田乡卫生院急需有实践经验的医务人员,董树成以临时工的身份进入卫生院工作。初到学田乡卫生院,科室里医生少,也缺乏经验,很多临床技术只能靠自己摸索,医疗设备也相对落后。遇到急病、难病,只能建议患者转院治疗。然而,董树成并未因此退缩。他凭借出色的工作表现转为正式职工,还被单位选派到兴安盟卫生学校、内蒙古民族大学深造。学成归来后,他在家乡一干就是30余年。

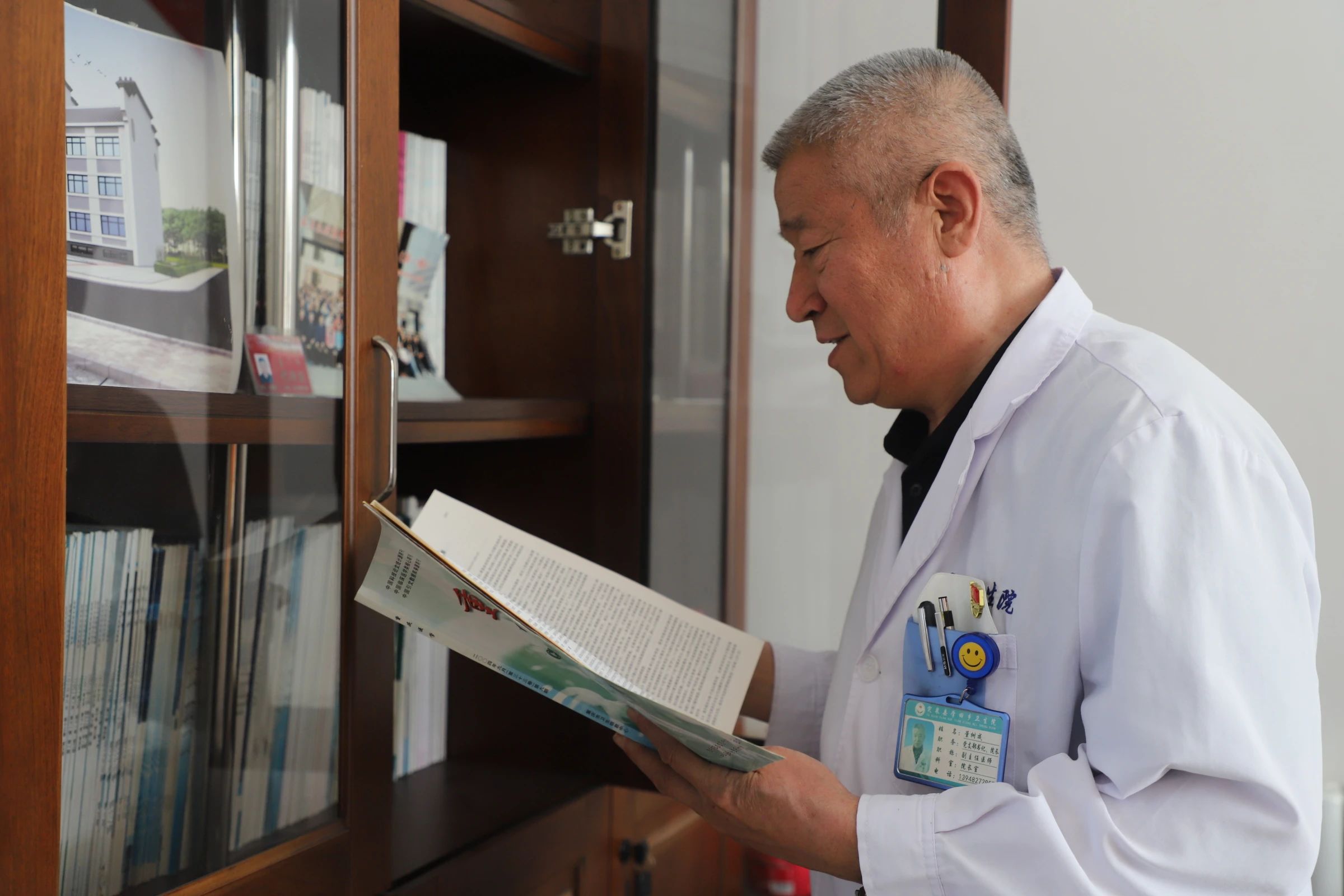

如今,担任学田乡卫生院院长的董树成,每天的生活忙碌而充实。上午8点半一到卫生院,他先给住院患者查房,耐心询问病情变化,仔细检查身体状况。随后便一头扎进门诊接诊,常常忙得连喝水的时间都没有。遇到中风、偏瘫等行动不便的患者,他还是会像当年一样背起药箱,上门为患者看病。在董树成的努力下,原本条件有限的乡镇卫生院声名远扬,常有外地患者慕名而来。连续多年,学田乡卫生院门诊患者量超1.5万人次。

董树成深知中医师承对传统医学传承发展的重要性,他努力组建优秀医疗团队,让全部成员执业医师化,积极为医护人员和村医争取外地培训学习机会,提升医学技能。采访当日,跟随他查房的医生刘长龙感慨道:“有时苦思冥想的问题,董院长一点拨就豁然开朗了。望闻问切,主要靠悟性和经验,没有前辈的口传心授,光靠自己摸索太难了。”

2018年,董树成被中国农村卫生协会评为“全国乡镇卫生院优秀院长”。2023年,他入选“内蒙古好医生 内蒙古好护士”月度人物。尽管时常有外地的大医院向他抛出橄榄枝,但董树成总是毫不犹豫地拒绝。“是什么让您如此坚定地守着家乡这么多年?”面对记者的提问,董树成坦言道:“我的医术和经验,都是在家乡的土地上,在乡亲们的信任和支持下,一针一针‘扎’出来的。没有大家的信任和支持,就没有我的今天。我要留在这里,让乡亲们在家门口就能看病。”

董树成只是基层医生这个平凡的岗位上无私奉献的一个缩影。在兴安盟的广袤乡村,“董树成们”始终用一颗扎根基层、服务群众的心,守护着一方百姓的生命健康。(兴安盟融媒体中心记者 刁博禹 通讯员 曾令刚)