在兴安盟扎赉特旗这片广袤的黑土地上,来回穿梭的大型机械隆隆作响,演奏着春耕的乐章。“墒情正好,今天争取把这800亩玉米种完!”自治区劳动模范、扎赉特旗杏花国峰养殖专业合作社负责人丁国峰蹲在刚翻新的田垄旁,捧起一把黑土放在掌心仔细捻了捻,脸上露出欣慰的笑容。

26年春秋流转,这位皮肤黝黑的庄稼汉,从一名普通的农民成长为带领乡亲们共同致富的自治区劳动模范。他眷恋着这片黑土地,心系故乡的父老乡亲,他将种植业、养殖业和饲料加工业有机融合,构建起独具特色的“三产融合”经营体系,为乡亲们铺就了共同致富的道路。阳光下,丁国峰粗糙的手掌与黑土轻轻摩擦,发出沙沙声响,仿佛在诉说着他扎根黑土地、追逐梦想的故事。

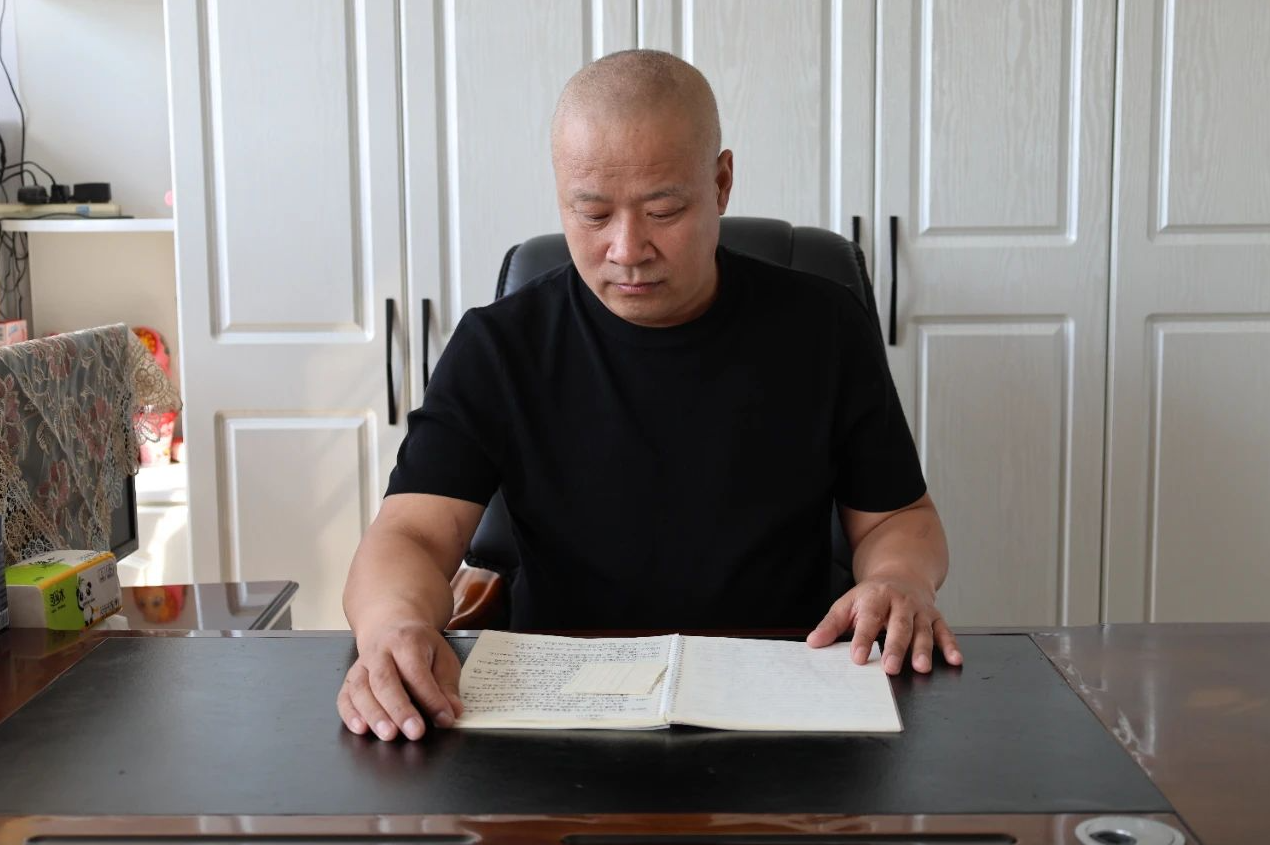

1998年,中专毕业的丁国峰带着两箱沉甸甸的农技书回到家乡。然而,迎接他的却是乡亲们“读书人种地大材小用”的议论声。丁国峰没有理会异样的声音,只是默默地扎进玉米地。白天,他坚守在田间,仔细观察玉米生长的每一个环节;夜晚,他认真研读农业书籍,做好农情笔记。那些年,他在田埂间不断摸索,总结出了玉米种植的“黄金法则”。如今,这些经验已化作合作社的“种植宝典”。“我的这种种植方法,能让玉米出苗率从82%提升至96%,亩均化肥用量减少15%的同时,玉米单产从480公斤稳步提升至820公斤。”丁国峰自豪地说。

丁国峰的1700亩耕地,成为他探索全新种植模式的试验场。他构建的“532”种植结构,如同一组精密咬合的齿轮,运转高效。500亩水稻、800亩玉米与400亩大豆,形成“黄金三角”套种模式,让土地实现了“双倍收成”。“以前觉得老辈传下来的种地方法不能轻易改变,现在才知道,科学种田才是硬道理。”村民马春山感慨地说。2024年,他跟着丁国峰开展科学种植,500亩地比往年多赚了2万元。

2011年,当黑土地上的稻浪还在微风中翻滚时,丁国峰又将目光投向了育肥牛养殖产业。面对全新领域,这位已有所成就的新农人,依旧保持着那股不服输的“倔脾气”。他像当年钻研种植技术一样,在笔记本上记录着每头牛的进食量、活动规律和生长数据。经过反复试验,成功总结出“三阶段精准饲喂法”,让每头牛日均增重1.8公斤,还能提前4个月出栏。村民赵国兴奋地说:“运用丁国峰的养殖方法,不仅节约了成本,牛也长得更壮实,卖的价钱也更高了。”

推开合作社饲料加工车间的大门,粉碎机的轰鸣声夹杂着草木的清香扑面而来。在翻飞的碎屑中,原本被废弃的秸秆经过粉碎、发酵等多道工序,摇身一变,化作牲畜喜爱的“营养面包”。为解决饲料难题,丁国峰建起了日产10吨的秸秆糖化生产线,每年可处理3000吨秸秆,让周围8个村屯的废弃秸秆变成了“香饽饽”。车间外,运送秸秆的三轮车排起了长龙,正在卸车的村民霍洪权擦了擦汗说:“以前每到春耕,大伙儿都为处理秸秆发愁。现在好了,这些秸秆成了抢手货,一年卖秸秆还能收入不少钱呢。” 在乡亲们眼中,丁国峰不仅是带领大家致富的带头人,更是贴心暖心的“当家人”。2013年,他建立了“合作社+农户”联营机制,通过举办培训班、现场指导等方式,累计培训新型职业农民128人次,毫无保留地向乡亲们传授先进的种植、养殖技术和管理经验。此外,合作社还提供长期就业岗位32个,季节性用工年均达1200人次,让更多乡亲在家门口就业增收。

“未来,我要继续发挥带头作用,带领村民把产业发展得更好,让黑土地变成永远挖不完的‘富矿’。”在丁国峰的带领下,合作社蒸蒸日上,社员户均年分红2.8万元,带动周边农户户均增收1.2万元。这些实实在在的数据,是黑土地给予实干者最丰厚的回报。正如丁国峰常说的那句话:“土地最懂实诚人。”如今,这位内蒙古自治区劳动模范,正带着更多的乡亲,在黑土地上播种新的希望。(兴安盟融媒体中心记者 刁博禹 通讯员 王甜田 海报/翟永红)