绿能涌动好“风光”

——兴安盟绘就清洁能源产业高质量发展新图景

夏日的科尔沁草原,草浪随风起伏,阳光炽烈。成片的蓝色光伏板如蓝色海洋般铺展在旷野上,与远处随风旋转的白色风电叶片相映成趣。光伏阵列间,紫花苜蓿摇曳,野鸡、野兔在板下穿梭——这幅“板上发电、板间植绿、板下生金”的生态产业图景,是兴安盟以清洁能源产业驱动绿色发展的生动体现。

作为内蒙古推进“双碳”目标的重要区域,兴安盟立足丰富的风光资源,以氢能产业为突破口,着力构建多能互补、生态融合的清洁能源产业体系,在北疆草原探索能源变革之路。

风光为基:千万千瓦级能源基地崛起北疆

科右中旗吐列毛杜镇坤都冷嘎查,桃合木500千伏变电站的银线在草原上织就精密的电网网络。这座已于2025年6月30日投运的新能源枢纽,与蒙东铝都—平川500千伏线路工程、蒙能右中新能源百万千瓦风储基地220千伏送出工程构成“黄金三角”,将通辽、兴安盟等地的清洁能源持续外送。三项工程总投资12.1亿元,新建500千伏变电站1座,架设500千伏线路191.4公里,每年可汇集清洁电量约36亿千瓦时,相当于节约标准煤120万吨,减少二氧化碳排放320万吨。

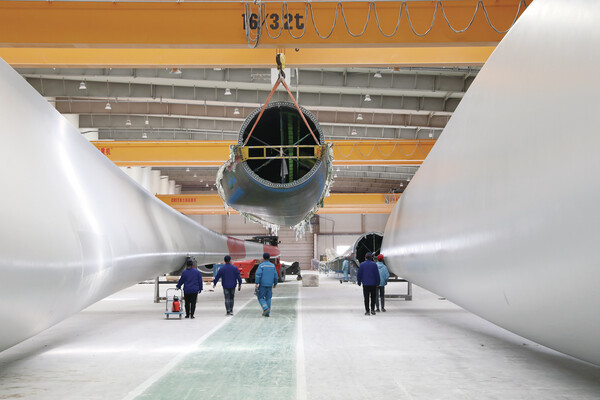

在突泉县六户镇,内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目现场,巨型吊车正缓缓吊装风机叶片,工人在百米高空进行精准对接。项目总投资45.2亿元,建成后年发电量约22.47亿千瓦时,可节约标准煤67.75万吨。而在中广核兴安盟防沙治沙和风光一体化项目现场,50万千瓦光伏矩阵采用“板上发电、板下治沙”模式,在突泉县和科右中旗种植紫花苜蓿、冰草等草种,已完成15万亩沙地治理。

“我们使用两米高支架为牧草生长提供空间,板间阴凉能减少20%—30%的地表水蒸发,现在项目区绿地成活率超过90%。”项目经理卢伟光指着光伏板下长势良好的牧草介绍,这种模式既修复了生态,又为当地肉牛产业提供了优质饲料。

目前,兴安盟已建成光伏装机125.1万千瓦,风电装机规模持续增长,“十五五”期间规划建设千万千瓦级新能源发电产业集群。这些遍布草原的清洁能源设施,正通过日益完善的电网,将风光资源转化为推动高质量发展的动力。

氢能破局:绿色化工产业集群加速成型

在兴安盟经济技术开发区,全球最大规模的金风科技绿氢制50万吨绿甲醇项目现场,合成气制备关键设备生物质气化炉吊装完成,项目正在全面设备安装。“我们构建了‘风光电站—玉米精深加工—合成气—绿氢氨醇’闭环产业链,今年的目标是产出首批纯绿色甲醇,为行业提供先行先试经验。”开发区管委会主任高天宇表示。

作为内蒙古绿氢、绿甲醇示范基地,兴安盟正以“三基地、二走廊、一园区”的氢能产业布局,推动新能源与传统化工融合。在乌兰浩特市,风光制氢基地项目已完成前期规划,计划利用当地风能、太阳能资源电解水制氢;在扎赉特旗,通兴天然气掺氢长输管线正开展可行性研究,未来将实现绿氢大规模输送;盟经济技术开发区的绿氢应用示范区内,多个氢氨醇项目已签约落地,形成“垂直共生、树状发展”的产业生态。

“氢能产业是能源转型的突破口,也是传统产业升级的催化剂。”兴安盟发改委新能源科长王明介绍,兴安盟规划以打造产业链为基础,以合成气为纽带,实现“绿色化工品+绿色能源”协同发展。

生态融合:光伏治沙铺就乡村振兴路

“十年前这里还是白茫茫的盐碱滩,春风一起黄沙漫天。”科右中旗高力板镇道兰毛杜嘎查牧民韩根柱望着眼前的光伏治沙项目感慨道。如今,华能高力板风光储一体化治沙项目通过“光伏+生态”模式,在1.5米高的光伏板间播种羊草、紫花苜蓿,既固沙又为牧民提供了草场。

在突泉县太平乡赛银花村,总装机容量26.13兆瓦的分布式光伏帮扶电站项目如蓝色棋盘分布在田野间。“过去靠天吃饭,现在光伏板成了‘阳光存折’,村集体有钱为百姓办实事了。”赛银花村党支部书记说,村里用收益资金修缮道路、安装路灯,村民获得感不断提升。兴安盟的“光伏+治沙+帮扶”模式,实现了生态、经济、社会效益多赢。

截至5月底,总投资5.96亿元、建设规模15.06万千瓦的40座村级光伏电站已全面竣工并网。这项覆盖全盟六个旗县市的工程,成为推动乡村振兴的支点。这片“蓝色海洋”正持续释放经济能量。经测算,电站年均发电量约2.4亿千瓦时,按内蒙古自治区0.3035元/千瓦时的上网电价,年收益将超7000万元。收益直接带动15061名监测对象稳定增收,并为260个嘎查村集体经济注入活力,每村年收入增加20万元以上。草原上的阳光,正转化为村集体账户里的存款,成为改善生活的保障。

从草原深处的风电叶片,到光伏板下的治沙牧草,再到氢能项目的建设现场,兴安盟以“风光氢储”多能互补的产业格局,在科尔沁草原铺展清洁能源发展画卷。2025年,兴安盟计划实施新能源开发项目21个,年度计划投资91.32亿元,包括光伏项目7个、年度投资10.34亿元,努力成为内蒙古乃至全国清洁能源发展的标杆。随着风能、光能、氢能的综合利用,一个以生态优先、绿色发展为理念的“绿能兴安”,正为“双碳”目标贡献来自边疆民族地区的实践智慧。(兴安盟融媒体中心记者 李健萍)