兴安盟科右中旗巴仁哲里木镇,读起来显得有些拗口,它是一个深藏在大兴安岭南麓、科尔沁沙地北端的偏远乡镇。在这片宁静而偏远的土地上,却隐藏着一所闻名遐迩的医院——王布和蒙医医院,每天吸引着来自全国各地的患者前来求医问药。大巴车、小轿车络绎不绝,使得原本宁静的村庄变得热闹非凡,仿佛成了繁忙的交通要道。

清晨的第一缕阳光尚未洒满大地,来自四面八方的患者们便早早地汇聚于此。宽敞的走廊上排起了长长的队伍,患者们耐心地等待着呼叫就诊号码。此刻,院长王布和也迎来了他忙碌而充实的一天。

在诊室里,王布和大夫的“装备”简单却实用:一把结实的小椅子、一个寓意吉祥的“虎头枕”,以及半瓶清凉的矿泉水。他端坐在小椅子上,用那双经验丰富的手,逐一为患者们把脉问诊。

尽管日均门诊量高达600多人,但诊室里的大夫却只有王布和一人。这样的工作量对于任何人来说都是巨大的挑战,然而王布和却默默地坚持了下来,一晃就是整整40年。

在简单的问诊台前,王大夫不仅施展着高超的医术,更搭建起民族团结的桥梁。行医四十载,王布和累计救治了200余万来自全国的各族患者,为上万名各族困难群众提供义诊,还资助了4500余名贫困学生。他的坚守与奉献,不仅彰显了医者的责任与担当,更在草原上播撒下民族团结的种子,让它们在这片广袤的土地上绽放出绚丽的花朵。

1960年,王布和出生于科右中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查的一个贫困的牧民家庭。他童年的生活道路并不平坦,八岁那年,父亲因重感冒无钱医治而离世,这一巨大的打击在他幼小的心灵上刻下了深深的烙印,也从此埋下了“立志从医”的种子。

在成长的道路上,王布和并没有屈服于命运的安排。13岁那年,他拜村里的老喇嘛蒙医为师,学习把脉、针灸等蒙古族传统医术。经过不懈努力,1985年,王布和通过了乡村医生考试,成为村里首位持证医生,开启了他悬壶济世的职业生涯。

那些年,王布和提着药箱,背着药搭子,骑着自行车,不辞辛劳地穿梭于各个牧户之间,为农牧民送去健康和希望。他的精湛医术,治愈了许多牧民的风湿病、肾病、胃病、肝病等常见病,还解决了许多疑难杂症,赢得了农牧民的广泛赞誉和信赖。

随着时间的推移,王布和的诊所逐渐成为了农牧民心中的“急救室”。他的电话号码就像“120”一样,成为农牧民紧急求助的重要渠道。王布和不仅医术高超,而且收费低廉,他的善举和医德深深地感染着每一个人。

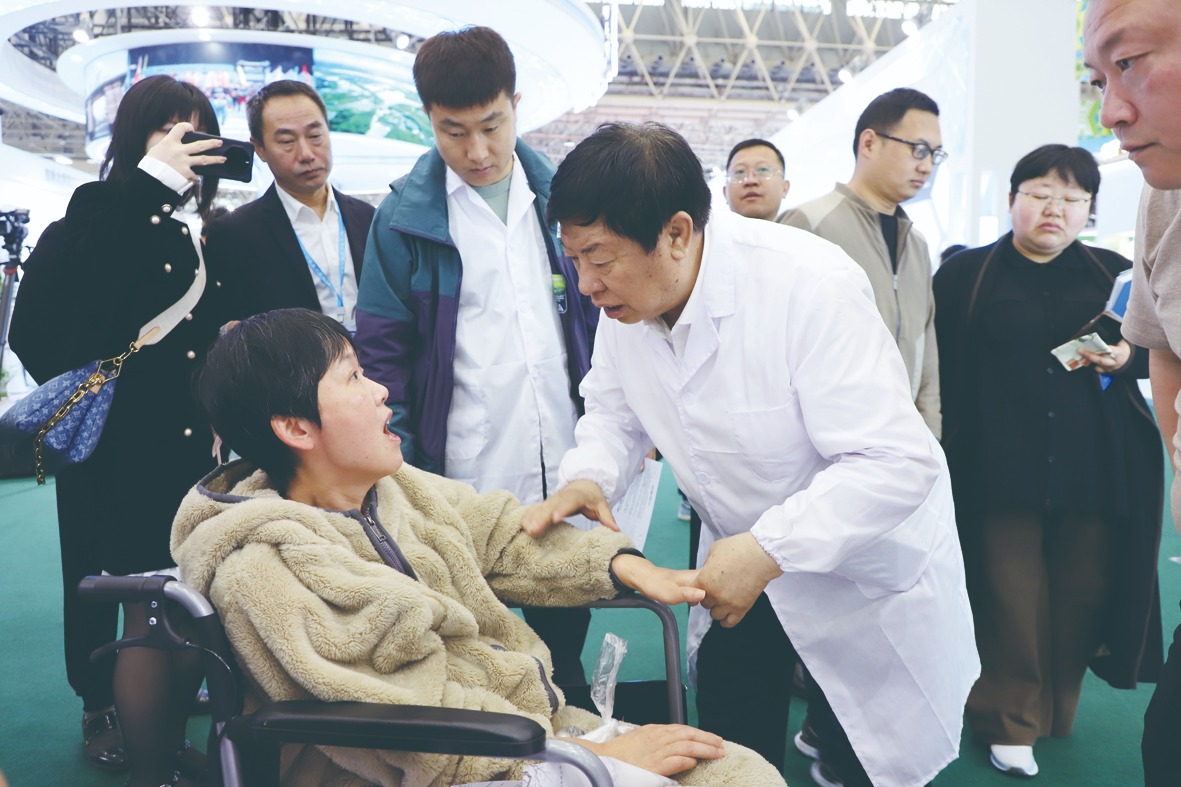

“要是没有王大夫,我估计活不到现在。真没想到蒙医的治疗效果这么好,你看我现在,哪里像一个白血病人。”在今年4月7日的世界大健康博览会上,来自湖南省长沙市的湛红霞女士,在得知王布和大夫将来武汉参加博览会的消息后,便与家人一同赶来,向这位医术高超的医者表达深深的感激之情。

无论是蒙古族牧民,还是汉族流浪汉,亦或是苗族孤寡老人,王布和大夫都一视同仁,以医者仁心对待。40余载的医者生涯中,他累计诊治了国内外患者超过200万人次,其中少数民族患者占比超过20%。甚至,还有英国、韩国、俄罗斯、日本等国的患者,不远万里慕名而来,寻求他的医术与蒙药的神奇疗效。

王布和大夫的医术与医德,不仅赢得了患者的赞誉与感激,更铸牢了中华民族共同体意识。他用实际行动诠释了医者无疆的大爱精神,跨越了民族、性别、贫富的界限,将每一位患者都视为自己的家人。

为了让更多的困难群众能够看得起病,王布和开设的蒙药几十年未曾涨价分毫。他更是慷慨地为70岁以上的长者、3岁以下的稚童、身体残疾的同胞、生活困难的五保户和特困户,以及保家卫国的现役军人们等八类患者提供免费治疗。王布和深情地说:“来到我这里的人们,大多是在其他地方寻医无果,或是经济拮据的。他们视我这里为希望的最后一站,我深深理解他们的无助与期盼。”

这里不仅是一所医院,更成为了培育民族团结种子的肥沃土壤。走进王布和蒙医医院的食堂,欢声笑语此起彼伏。来自祖国四面八方的多个家庭,带着各自家乡的特色佳肴,欢聚一堂,共同分享着这份特殊的情谊。

“我们病房里有三个人,虽然来自不同的民族,但在这里,我们就像是一家人。”来自辽宁省丹东市的患者许贵芬感慨道。在这里,患者们不仅找回了健康的希望,更在相互关爱与支持中收获了深厚的友谊。

今年63岁的沈璐,与类风湿病魔抗争了长达22载。然而,在经过近一年的“科尔沁蒙医药浴”精心治疗后,她的病情有了显著的改善。那双因疾病而萎缩多年的双手,正在逐步伸展,关节深处藏匿的寒气,也在药浴的熏泡下得以释放,仿佛重获新生。

在今年春节期间,沈璐这位书法爱好者重拾了久违的笔墨。在蒙古文书法老师的悉心指导下,她挥毫泼墨,书写出一张充满祝福的蒙古文“福”字,赢得了在场众人的齐声夸赞。这不仅是对她技艺的认可,更是对她战胜病魔、重获新生的最好祝福。

为了让每一位患者都能在治疗过程中拥有愉悦的心情,王布和医生组建了四胡协会,定期举办各类活动和演出,为患者们营造了欢乐、和谐的康复环境。在这里,不同民族的患者们亲如一家,共同治疗、共同康复、互帮互助,共同度过愉快的时光。他们一起参与体育比赛、观看电影,交流更加密切,情感更加深厚。

“在我们这里,不论是哪个民族的患者,都一视同仁,没有任何区别。”王布和蒙医医院办公室主任韩盖深情地说。这种无差别的治疗理念,让每一位患者都感受到了家的温暖和中华民族大家庭的团结与和谐。

“在这里,语言从来都不是障碍。”10年前被王布和医生成功救治的“五癌”患者何文感慨地说。有时候患者们可能听不太懂王大夫的医嘱,但总有人愿意充当沟通的桥梁,为大家翻译解释。这种互相扶持、共同进步的氛围,让各族患者在这里共同生活、共同康复,重获健康的身体,更深刻地感受到中华民族一家亲的深厚情感。

从一名乡村医生,到村级医院院长。40年来,变的是治疗环境,不变的是一颗从医初心。“全国民族团结进步先进个人”“全国最美乡村医生”……一系列荣誉和成就的背后,是王布和几十年的无私奉献。王布和用自己的实际行动,让不同民族的群众心手相连,让民族团结的纽带更加紧密。(图文:兴安盟融媒体中心记者 周新育 张富饶)